東混『異邦人』の初演&昭和歌謡の収録!

2025.06.21

20日は昭和歌謡な本番が2つありました…午前中は歌番組のGP。

歌手のみなさんの素敵な歌+トーク+演奏! そして、歌心バッチリのバンドがまた素晴らしい!

午後は東京混声合唱団さんの本番へ。『異邦人』の編曲初演でしたが・・・、

フィーチャーしたアルトはもちろん、全てのパートの全てのフレーズが、最高のノリ!

(ソロも担当してくださった志村さんとは、群馬つながりでした!)

東京混声合唱団さんと言えば、山田和樹さん&フランスオケとのフォーレ公演も記憶に新しいのですが・・・、

こういったプログラムも全力で、満席のお客さまを魅了!

関朋岳さんのViolinも、共演から小品まで素晴らしいセンス。

午前のバンドのみなさんの明るい雰囲気といい、編曲家冥利に尽きる一日でした。

出演者・スタッフ・お客さまに深謝。

6/20東混ゾリステン&レコーディングなど♪

2025.05.25

6/20東混ゾリステン「アフタヌーンコンサート」をお手伝いしてますが、本当に誰もが楽しめる内容…みなさま是非!

最近は、録音でもとても素敵なみなさんに演奏して頂いてますが、そのデモ音源制作にも注力。

LogicProはスコアをそのまま、リアルなサンプラー音源でミックスでき快適です。

メリットは

(1)複数のサンプラーの100GBほどの音源から、自分で組み合わせて「一つ一つの楽器の音源」を作れる。

(2)使用するサンプル音の指定を、スコア画面からショートカットでできる。

(3)スコアと同じファイルで、外部のエフェクターなどの入出力などもコントロールできる。

これらを駆使して、質/量のブラッシュアップをつねに目指しています!

ちなみに、モニター用ヘッドフォンは、写真の3つ。

(1)自然な音で、耳が疲れないATH-SX1(中央)

(2)上から下までクリアーなMDR-1AM2(左)

(3)基準となる音質と言えばMDR-CD900ST(右)

これらで聴き比べるのがまた、作業を楽しくしてくれます!

萬斎さん&OEK with海老原Mo『真夏の夜の夢』

2025.02.22

野村萬斎さん&オーケストラアンサンブル金沢の『真夏の夜の夢』、最高の初日となりました!

狂言の見せ場、オケの見せ場、そしてエキサイティングなコラボの場面の数々!!!

両者が生きる舞台セット&照明も非常に効果的でした。

歌手・児童合唱・琉球舞踊もまた素晴らしく、ほぼ満席のお客さまから大喝采が起こりました。

萬斎さん+海老原Mo.+ホールの周到な準備の賜物・・・素晴らしくかつ、意義深い公演となりました。

(私は稽古用の「オケ+台詞」の音源制作?!をお手伝いしました)

ワクワクドキドキの録音&編集 with海老原Mo

2025.01.22

昨日は指揮者の海老原さんを自宅スタジオにお招きし、ある〝お芝居&オーケストラ〟公演のデモ音源制作のお手伝いをさせて頂きました。

この分野はさまざま専門性が必要ですが、その価値観がとても近く、ワクワクドキドキの楽しい作業となりました!

ソフトは #Logic を使用、楽譜制作/midiのデモ/録音までシームレス!

カーテン&木の板で、快適ミキシング&音楽鑑賞♪

2024.04.18

防音室のカーテンを新調し、ミキシング&音楽鑑賞が格段に快適になりました♪♪♪

大きな窓があって、隣の打合せスペース越しに外の景色が見えるので、しばらくカーテン無しで景色を楽しんでいたのですが・・・音が反射して、ミキシングには不利。

そこでカーテンを探し続け、ごく薄い生地でデザインが良いものをやっと発見!お店はその名も〝カーテンズ〟

ちなみにミキシング用のスピーカーはADAMというメーカーで 、音楽鑑賞用はB&W(アンプはMarantz)、どれも原音に忠実指向です。

下に木の板を下駄状に置いて、スピーカーが顔の高さになるように調節してますが、これをやるだけでスピーカーの性能を十二分に引き出せますよ!カーテン+木の板で約1万円で、費用対効果が抜群ナリ〜

そんな中で快適に音楽鑑賞もしていて・・・最近のオススメはhr交響楽団(=フランクフルト放送響)のYouTube。

毎回の定期演奏会を1曲毎に動画配信している様なのですが、とにかく演奏が瑞々しくて素晴らしく、ハズレが無い。

放送オケだけあって、録音/映像も秀逸! ⇒ こちらをクリック

和楽器合奏の録音♪&そのポイントは?

2024.01.20

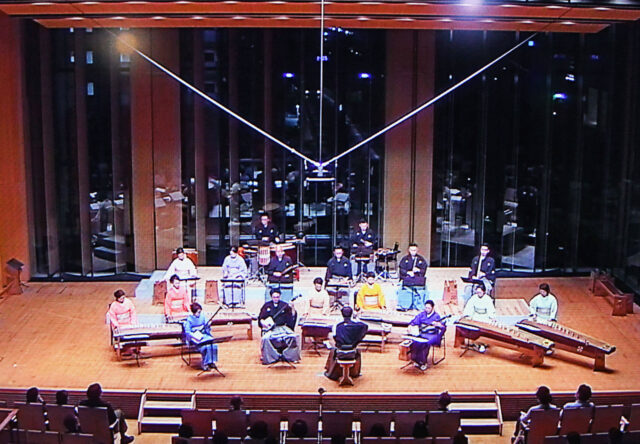

19日は日本音楽集団の定期演奏会・・・今回は私、録音担当でした。

和楽器合奏の録音でポイントとなるのは・・・、

「和楽器ならではの幅広いダイナミクスレンジを、どう捉えるか?」という点。

ホールの3点吊りマイクがメインですが、こちらのホールは三研のMSマイクで〝懐かしいテイスト〟の音質。

スコアを見ながら、音量のピークの一瞬だけレベルを調節して、音質とダイナミクスの両立を試みました(I/FはMackie)。

ただ、やはりオンマイクの録音素材もあるに越したことはなく、小型マイク&レコーダーも持参。

こちらは低ノイズのマイク(Rode)の音を、32ビットフロートで録音(レコーダーはF3)。

これら最少限の2種類の素材をミックスすれば、ライブ録音でも、さまざまな楽曲にあった音作りがナンとか可能に〜

良く鳴る広響さん、アレンジの録音も快調!

2023.06.26

26日(月)は広島出張。

まずはマエストロととっても美味しいランチをご一緒し、平和記念公園を散歩しつつ、広響さんのリハーサルへ。

アレンジの録音も順調に進み、大編成のカッコイイ曲に交響曲と盛りだくさんなプログラム!

・・・いやぁ、広響さん、スゴク良く鳴ってました♪♪♪

日本音楽集団〝強くしずかに響け 我が調べ〟盛況に終演!

2023.06.16

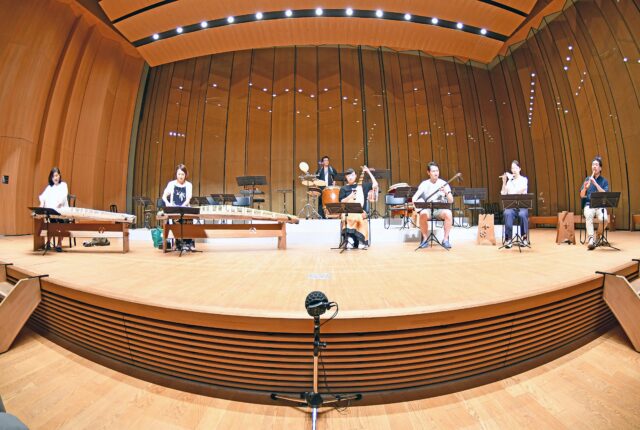

15日(木)、日本音楽集団の定期演奏会〝強くしずかに響け 我が調べ〟が無事開催されました!

小雨の中、多数のお客さまのご来場にまずは大感謝。団内作曲家6人のイチ押し曲特集・・・ということで、さまざまな編成でそれぞれカラーの異なる楽曲が演奏されました。

拙作は「三味線トリオコンチェルト」・・・ソロもオケもカッコ良く大熱演。緻密なスコアなのですが、丁寧なリハーサルを重ね、日本音楽集団ならではの音楽となりました!

この日はMCと録音も担当、ステージ手前のRodeのマイクはC451B等より感度もS/Nも良く、レコーダーのF3も小型で重宝・・・その場で完結して、意外とスッキリしているのでは?

12月は「Fl.ソナタ+琵琶録音+歌番組収録」ほか♪

2022.12.18

12月はオケ/バンド/室内楽の編曲に、歌番組の収録や録音、そして作曲作品の初演再演など、さまざまに活動しております!

17日(土)はFlute大塚茜さんとPiano石川悠子さんに、フルートソナタ版「富嶽三章〜第1楽章〜」を東京初演して頂きました!

最高のデュエットが〝江戸日本橋の賑わい〟の薫りを鮮やかに表現(難曲なのに!)・・・私はソナタをほとんど書いていなくて、作曲家冥利に尽きる時間でした。

先週の10日(土)は表参道の能楽堂で、琵琶特集の公演を録音!

マイクはsE8のステレオペアにC414Xl2を組み合わせたのですが、どちらも感度とS/N比が良くGainをかせげ、とてもクリアーな音に。

そして「五声のコンチェルティーノ」も再演され、日本音楽集団の百戦錬磨のメンバーに〝これぞコンチェルティーノ〟といった瑞々しい音楽に仕上げて頂きました。

その間には、もうすぐ閉館となる中野サンプラザで、歌番組の6時間特番の収録も。

編曲と指揮を手伝いましたが、錚々たる歌手のみなさんの歌声を盛り上げるバンドとスタッフの、最高の現場でした!

新曲by夕山&道山、期待をはるかに上回る初演!

2022.06.21

17日(金)は新作初演+司会で、大阪・豊中市立芸術文化センターの阪口夕山さんの演奏会へ。

「渾身の尺八全10曲Vol.7」と題し、オール尺八なのにバラエティに富み、また、夕山さんは10曲+αを吹ききるという、唯一無二の尺八コンサートとなりました!

演奏者は「関西の凄腕メンバー7人+藤原道山さん+田辺しおりさん」で、インタビューをまじえての司会・進行は、熱心なお客さまにも助けられ、私自身とても楽しい時間となりました。

新曲「2管の尺八のためのソナタ・山道夕景色」は、〝ザ・ソナタ形式〟という内容なのですが・・・2つの主題は「道山のテーマ」と「夕山のテーマ」というキャラ作りで展開。

期待をはるかに上回る初演は、作曲家冥利に尽きました!

当日は、作曲のレッスンを時々している高橋一寿くんのキャッチーな新作も。阪口さんのお陰で初の現場共演でした。

この時期、あるアーティストさんの楽曲制作でも忙しかったのですが、写真の機材等が大活躍。

LogicProと組み合わせ、クオリティを下げず、デモ+楽譜+録音素材、が完成できました!